�����˂ƃh�A

���B�̉Ƃ́A�d����ŏ����ɗ}����H�v�����Ă��܂����A�����C����ʏ����ꂾ���́A�ǂ����Ă��A�d��Ȃ���Ȃ�܂���B

���Ƃ́@���ɑ��̍Đ�������݂�Ɓ@�m�����z�ɑ�ϗZ�����������āA���炵�����̂��Ǝv���܂��B

�K�������A�ӂ��܁E��q�E�����˂̔��ɂ��������̂ł͂Ȃ��A�ӏ��Ƃ��đ�Ϗ_�������܂��B

�A���P�h�A�e�B�X����̈ē��ɁA���̈�Ԏ���グ�܂����B

�q�������Ă����������Ǝv���Ă��܂��B

�ȉ��@���p�ł��B

����10��10���i���j���j�ߌ�P�������A�ڒz�Đ����Ɓw�y���x�i�����s����������s�j�̏v�H���w����J�Â��܂��B

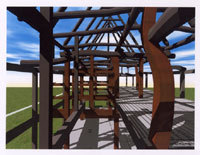

�����Ł@�b�͖߂��āA�����˂ɂ��邩�@�h�A�ɂ��邩�Ƃ������Ƃł����A��͂�A�����˂��悢�Ǝv���Ă��܂��B������@������̂悤�ɂQ���̈����˂ō\�������ƂȂɂ��ƕ֗����Ǝv���܂��B�������̑|�������₷�����B

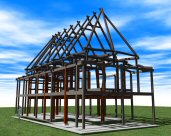

�T���̍\�����o������̂ŁA���āA���̂܂܂ŗ\�Z�ɓ��Ă͂߂��邩�H

�h�L�h�L�ł��B

���Ƃ́@���ɑ��̍Đ�������݂�Ɓ@�m�����z�ɑ�ϗZ�����������āA���炵�����̂��Ǝv���܂��B

�K�������A�ӂ��܁E��q�E�����˂̔��ɂ��������̂ł͂Ȃ��A�ӏ��Ƃ��đ�Ϗ_�������܂��B

�A���P�h�A�e�B�X����̈ē��ɁA���̈�Ԏ���グ�܂����B

�q�������Ă����������Ǝv���Ă��܂��B

�ȉ��@���p�ł��B

����10��10���i���j���j�ߌ�P�������A�ڒz�Đ����Ɓw�y���x�i�����s����������s�j�̏v�H���w����J�Â��܂��B

�����Ł@�b�͖߂��āA�����˂ɂ��邩�@�h�A�ɂ��邩�Ƃ������Ƃł����A��͂�A�����˂��悢�Ǝv���Ă��܂��B������@������̂悤�ɂQ���̈����˂ō\�������ƂȂɂ��ƕ֗����Ǝv���܂��B�������̑|�������₷�����B

�T���̍\�����o������̂ŁA���āA���̂܂܂ŗ\�Z�ɓ��Ă͂߂��邩�H

�h�L�h�L�ł��B

�ށ[�[��@���̎ʐ^�́@�В��̕��͋C��`����Ă��܂���B�Ƃ������@�ΐ�В��ł��B

�ށ[�[��@���̎ʐ^�́@�В��̕��͋C��`����Ă��܂���B�Ƃ������@�ΐ�В��ł��B �`���ɇ��ΐ�H�����F�ɓ��Q�^�B���̎ʐ^�͂����ł��ˁ`�B

�`���ɇ��ΐ�H�����F�ɓ��Q�^�B���̎ʐ^�͂����ł��ˁ`�B �����Ă��炪�A��]�̐��B�ꋉ���z�������@�A���P�h�A�e�B�X�F�Ԗ삳��B

�����Ă��炪�A��]�̐��B�ꋉ���z�������@�A���P�h�A�e�B�X�F�Ԗ삳��B

��t�������S�r���Ă���ȂƂ���ł�

��t�������S�r���Ă���ȂƂ���ł�